今回の記事では、FXのテクニカル分析の種類とやり方を

詳しくご紹介します!

FXトレードを行ううえで非常に重要な分析方法になるのが、テクニカル分析です。

テクニカル分析は、FXトレードを行ううえで必ず知っておくべき分析方法よ

なんだか難しそうね…

今回はFX初心者の方に向けて、テクニカル分析の種類と基本の考えを詳しく解説していきます。

テクニカル分析とは?

FXには大まかにファンダメンタル分析とテクニカル分析の2つの分析方法があります。

ファンダメンタル分析は、世界の経済状態や政治要因などから相場の値動きを予測する方法です。

反対にテクニカル分析は、FXの相場状況を把握する際チャートの形状から今後の相場を予測する方法です。

テクニカル分析の始め方

テクニカル分析を行うには、チャートをパソコンまたはスマホに導入する必要があります。

そのためにまずは、FX業者に登録して口座を開設しましょう。

どの業者も基本的に無料で口座が開設でき、しかもボーナスも手に入れることが出来るので、まだ口座開設されてない方は今のうちに開設しておきましょう。

FXの業者はたくさん存在し、それぞれ様々な特色があります。

自分に最も合ったFX業者を選ぶことがとても大切です!

テクニカル分析のやり方

チャートが入ったらテクニカル分析を行っていきましょう。

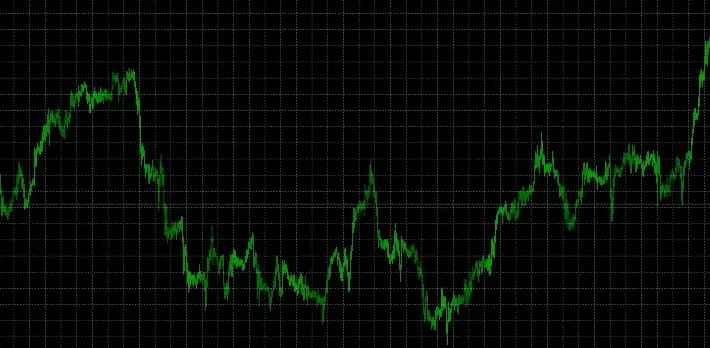

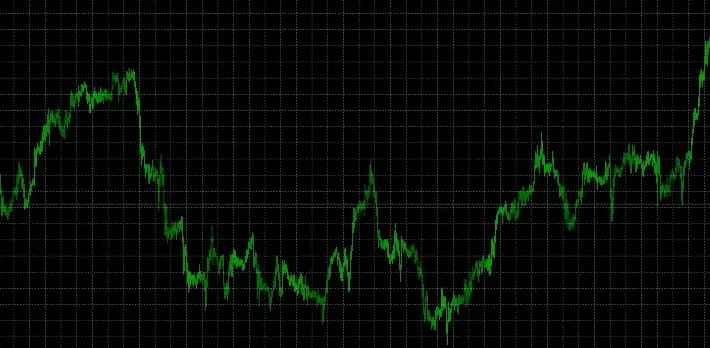

まず初めに、図のようなグラフから予測していくのですが、過去の値動きを基準に今後の動きの予測を立てていきます。

実はチャートには再現性のあるパターンがあり、FXトレーダーはそのパターンを把握しパターンに当てはまった動きに沿ってエントリーをしていくのです。

パターン認識を習得するには、過去のチャートから再現性のある値動きを把握していく過去検証という作業が必要になりますし、併せて、チャート内の様々な法則も知識として身に付ける必要があります。

これらを複合的に駆使して、テクニカル分析というものが成り立っていくんだ

難しく考えなければ、初心者でもの出来そうね

テクニカル分析の種類

テクニカル分析は大まかに分けると2種類あります。

その2種類とは、【トレンド系】と【オシレーター系】の2つなのですが、どちらを選んでも良いですしどちらを併用しても構いません。

まずはどちらか選ぶ前に、それぞれの違いを把握していきましょう。

トレンド系

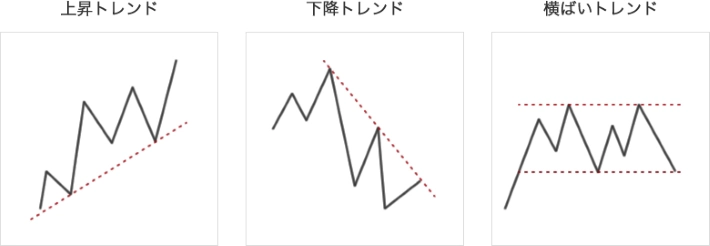

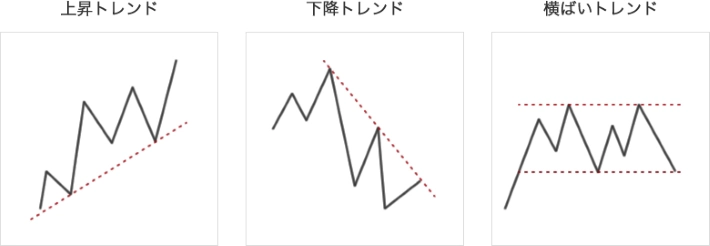

トレンド系とは、相場のトレンドに乗っていく方法のことを言います。

トレンド相場とは、相場の流れ場上なら上、下なら下のように流れが決まったらその動きが続いていく相場のことをいいます。

トレンドに入ると同じ動きが続いていくため、非常に分かりやすいです。

初心者にもおすすめの方法よ

このトレンドに沿ってエントリーしていくことを「順張り」といいます。

順張りは、あとでご紹介する逆張りに比べて勝率が高いと言われています。

FX初心者であれば、まずは、順張りでエントリーしていくことから始めるのがおすすめですし、間違いないでしょう!

オシレーター系

オシレーター系はトレンド系と異なり、ある一定の値幅の端からエントリーしていく方法になります。

値幅の上限・下限を見極めてエントリーするのを「逆張り」といいます。

オシレーター系は、一定の値幅の中で値動きが推移していくので、ハマれば非常に大きな利益を得ることが可能なのですが、一方で、値幅の上限・下限なのかを見極めるのは最初のうちは難しいですし、値幅の端と思ってエントリーしたらそのまま端を超えてしまうといったこともあります。

まずは相場観が身に付いてきてから、行っていくのをおすすめします。

テクニカル分析をするメリット

テクニカル分析は、FXで利益を上げていくうえでは必須の分析になります。

基本的にはメリットなのですが、デメリットになりうる部分もあります。

それぞれ、メリット・デメリットを把握しておくことでテクニカル分析の精度がより上がるでしょう。

テクニカル分析にはファンダメンタル分析と比較したときに以下のようなメリットがあります。

メリット

- 相場状況がわかる

- 短期的な予測が非常にしやすい

- 再現性がある

- 正確な情報を早く得られる

相場状況が分かる

テクニカル分析を行うことで、相場の状況が分かるようになります。

現在の相場状況がチャートから分かることによって、トレードするべきか否かの判断ができるようになります。

チャートさえあれば、相場の値動きをすべて知ることができるのはすごく便利ですね!

ファンダメンタルだけだと大まかな予測になってしまうぞ~

なるほど…それなら相場状況をチャートで確認してからトレードしたほうがいいってことですよね?

そういうことだっ

短期的な予測が非常にしやすい

チャートパターンからトレードを行っていくので、比較的短期で結果がでることが多いです。

ファンダメンタル分析では大まかな見通しを立てることは可能ですが、短期的な未来の予測には向いていません。

テクニカル分析は1週間も何カ月も先を予測するのは非常に難しいですが、少し先の未来であれば精度の高い予測が可能なので1日か2日で決着します。

再現性がある

チャートの動きには再現性があります。

再現性があるということは、勉強してチャートパターンを覚えさえすればFXで利益を上げられるようになるということです!

過去検証を行い勉強していくことで、テクニカル分析を上達させることが可能なのは非常に魅力的なことではないでしょうか?

正確な情報を早く得られる

ファンダメンタル分析は、経済的要人や政治によって今後の値動きを予測していくものです。

よって、情報の伝達が遅かったり信憑性について調べていかなければなりません。

テクニカル分析であれば、チャートから情報を随時得ていくためリアルタイムで相場の情報を把握していくことが可能になります。

また誰もチャートに手を加えることはできませんので、情報の信憑性も非常に高いです。テクニカル分析は、ファンダメンタル分析よりも素早く正確な情報で取引ができるといえます。

テクニカル分析をするデメリット

テクニカル分析のデメリットについて説明していきます。

デメリット部分も知っておくことで、FXでトレードするうえで気をつける部分も分かってきます。

しっかり押さえておきましょう。

デメリット

- 唐突な動きに対応できない

- 手法が非常に多い

唐突な動きに対応できない

テクニカル分析のデメリットは、予測できない唐突な動きが発生することになります。

テクニカル分析のメリットに、チャートパターンが分かれば利益を上げられることを挙げました。

ただし、実際のチャートは唐突な動きが発生する場合もあります。

特に指標発表や経済的要人の発言によって、相場が大きく乱れるときがあるのよね

その時は下手に手を出さない方がいいわよね!

チャートパターンに当てはまらない動きになるからなあ…トレードしないことをお勧めするよ

テクニカル分析をするときはチャートばかり見るだけでなく、そういった外的要因もチェックしておきましょう。

手法が非常に多い

テクニカル分析の種類は非常に多く、どれを選ぶのが最もよいのか迷う点がデメリットになります。

その手法は数百種類になるともいわれ、その中から選んでいく必要がありますので、無知な初心者には少しそこが難点ですね。

手法を選ぶ中で大事なことは、効果があり自分に合ったものを選ぶことです。

効果のあるものは非常に多くあるので、その中から何が自分の性格や生活に合っているのかを吟味していきましょう。

チャートの基礎知識

チャートの基礎知識について解説していきます。

チャートとは一体どのようなものなのか、特徴は何なのかを知っていきましょう。

チャートとは何か?

チャートとは相場の値動きをグラフに表したものになります。

これまでの相場の動きが何年分も記録されており、ここから過去の動きと未来の動きを一致させていきます。

グラフの動きは、トレーダーたちの心理を反映していると言われています。

この心理にはパターンがあり、それを紐解いていくのがテクニカル分析となります。

なぜそのようなことが出来るかというと、トレーダーは全員同じチャートを見てトレードを行います。

すると、同じパターンが起こった時に同じエントリーを多くの方が行うのです。

チャートの種類

チャートの種類は主に3つあります。

日本で多く使われているのは【ロウソク足】と呼ばれるチャートです。

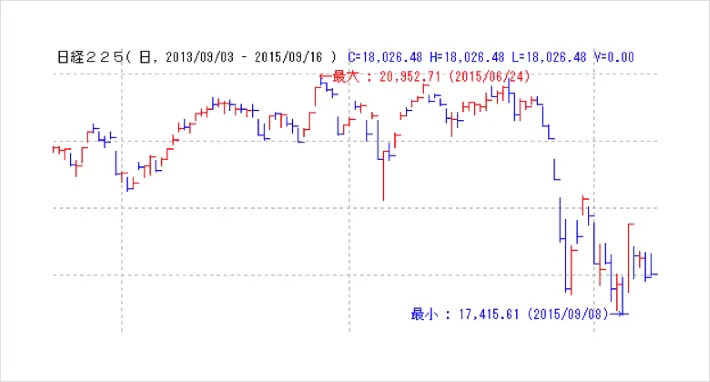

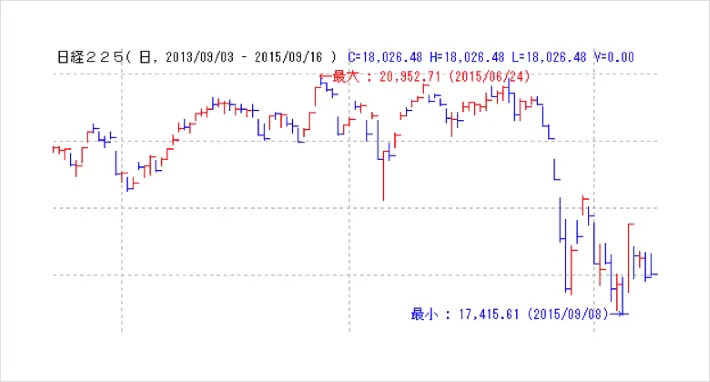

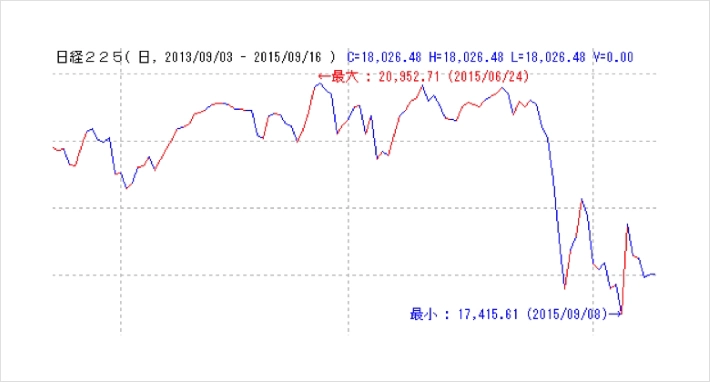

ロウソク足チャート

日経平均株価(日足)

引用:マネックストレーダー

ロウソク足は、日本発祥と言われるチャートでその歴史は江戸時代に遡ると言われています。

ロウソク足の特徴は、他のチャートに比べて多くの情報をシンプルに把握しやすいということです。

というのも陽線や陰線などで上がったか下がったかを表示、始値・終値・安値・高値などがすべて把握できるのです。

他の2つは【バーチャート】【ラインチャート】になります。

この2つは、日本ではあまり利用されず海外で使われています。

日本でのFXの教材や指導にもロウソク足のチャートが使われているので、ロウソク足でトレードをすることで問題はないでしょう。

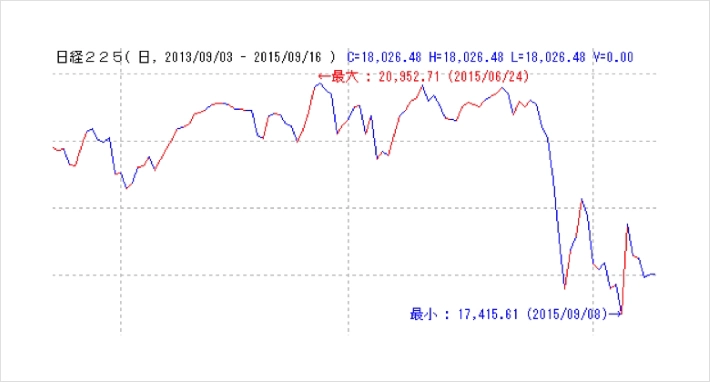

バーチャート

日経平均株価(日足)

引用:マネックストレーダー

ちなみにバーチャートは高値・安値・終値の3本値の推移を示すチャートで、欧米でよく利用されるので欧米時間において効果を発揮する特徴があります。

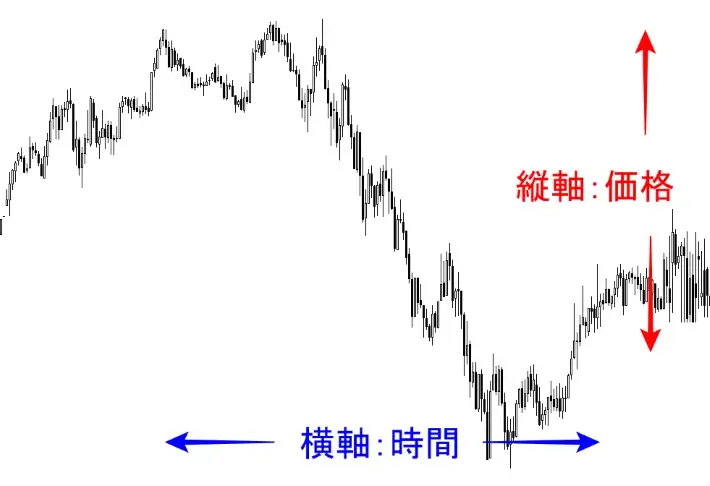

ラインチャート

日経平均株価(日足)

引用:マネックストレーダー

ラインチャートは、足種ごとに終値のみをつなげた最もシンプルなチャートで、長期の流れを理解しやすいという特徴があります。

1つの銘柄をじっくり解析するよりも、複数銘柄を見比べて検討する際に非常に効果を発揮します。

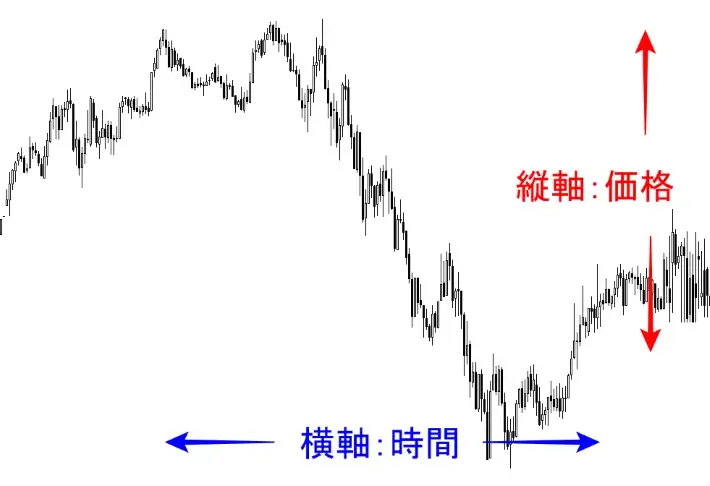

チャートの縦軸横軸

チャートはグラフなので、縦軸と横軸が存在します。

縦軸は価格、横軸は時間を表しています。

この縦軸・横軸から相場の強弱などを図っていきます。

例えば、角度をつけて右斜め上に移動している場合は非常に上昇の勢いが強いといえます。

また、横ばいで縦軸での移動の幅が少ない場合は、あまり相場自体に力がないと考えられます。

このように縦軸横軸の関係性はテクニカル分析において、非常に重要な要素になります。

チャートの時間足

チャートはそれぞれ時間足ごとに設定することが可能です。

日足、4時間足、1時間足、15分足などのように分けて相場状況を分析していきます。

時間足ごとに相場状況が異なることが多いので、しっかり見ていく必要があります。

これをマルチタイムフレーム分析といい、テクニカル分析でもよく使われる手法になります。

テクニカル分析ではそれぞれの時間足のチャートを把握し、シナリオを立ててトレードを行っていきます。

おすすめのテクニカル分析10選

おすすめのテクニカル分析を10個ご紹介していきます。

相場の様子を把握するための分析手法や、エントリーやトレンド系、オシレーター系で使える様々な手法をご紹介していきます。

どれも非常に効果のあるものですので、試してみてください。

マルチタイムフレーム分析

まずは、先ほど少しご紹介したマルチタイムフレーム分析になります。

マルチタイムフレーム分析は、相場の全体の流れを把握してトレードシナリオを立てる際に使う分析方法になります。

主なやり方は、大きな時間足(日足、4時間足、1時間足)で相場の大まかな流れを考察していきます。

これを「環境認識」といい、環境認識はテクニカル分析においてとっても重要な作業になります。

環境認識で流れを決めてから、細かい時間足(15分足、5分足、1分足)でエントリーするタイミングを決めていきます。

マルチタイムフレーム分析は、これからご紹介する他のテクニカル分析と絡めて行っていきます。

トレードで勝つために非常に重要な過程ですので、しっかり取り組んでいきましょう。

移動平均線・1本

最も使いやすく分かりやすい分析方法が、移動平均線を利用したテクニカル分析になります。

移動平均線とは、一定の期間の平均値をつないだ線のことをいいます。

移動平均線の使い方としては、様々なものがあります。有名なものとしては、移動平均線の傾きからトレンドかどうかを判断する方法や移動平均線と実線が乖離すると近づいていく性質などがあります。

移動平均線が右肩上がりで角度をつけていると、上昇の力が強いので上昇トレンドと見ることができたりと、トレンドを確認していくうえで効果的な分析方法になります。

また実線が移動平均線を抜けていくと、トレンドの終わりと見ることもできます。

どの時間足でも大活躍する分析方法ですので、利用していきましょう。

ただし、トレンド以外の相場では、あまり効果がありませんので注意が必要です。

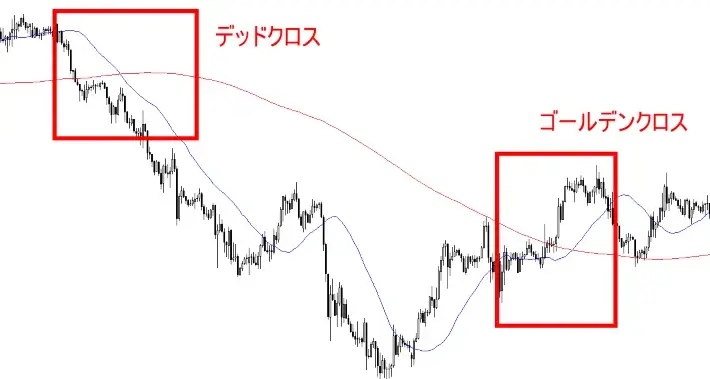

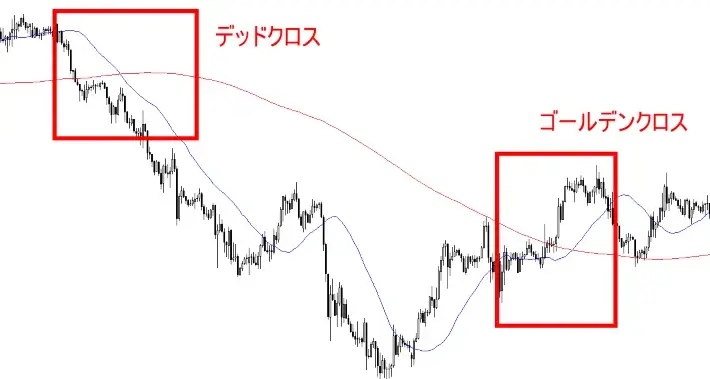

移動平均線・複数

移動平均線は1本だけでなく、2本以上を同時に利用する方法もあります。

デッドクロス、ゴールデンクロスなど2本の移動平均線が交差することで、トレンドの転換を知る方法です。

デッドクロスは短期の移動平均線(青色)が長期の移動平均線(赤色)を上から下に抜けることをいいます。

ゴールデンクロスは反対に、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上に追い越すことをいいます。

デッドラインは下降の力が強く、売りやすい相場への突入として見ることができます。

ゴールデンクロスは下降から上昇への力が強くなったことを示すサインになります。

複数の移動平均線の交差はトレンドの始まりと終わりを知るうえで、非常に効果のある考えになります。

これらを駆使することで、テクニカル分析の精度が上がります。まだ取り入れていない方は、ぜひ取り入れてみてください。

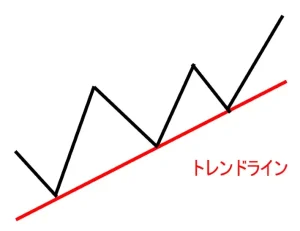

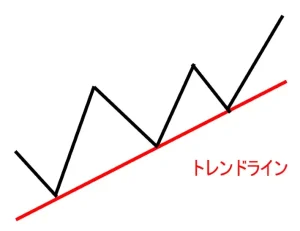

トレンドライン(トレンド系)

トレンドラインとは、チャートの高値や安値をつなぎ合わせて引いたラインのことをいいます。

トレンドラインは、トレンドが継続しているときに利用すると効果を発揮する分析方法で、相場の勢いや規則性を見つけるときに引いてチャートを分かりやすくするという特徴があります。

トレンドラインを引くことでエントリーポイントが分かったり、トレンドラインを抜けることでトレンドが弱まっていることを察知することも可能です。

テクニカル分析ではかかせない分析方法になりますので、みなさんもぜひ利用してみてください!

トレンドラインを引いてみよう

相場の値動きの傾向を見極めようとするためのテクニカル分析の一つとして、トレンドラインがあります。

上昇トレンドで安値と安値を結んだ線をサポートライン、下降トレンドで高値と高値を結んだ線をレジスタンスラインと呼びます。

サポートラインは、「これ以上価格が下がりにくい」と予想されるラインで、レジスタンスラインは「これ以上価格が上がりにくい」と予想されるラインです。

そのため、サポートライン付近まで下がったら買い、レジスタンスライン付近まで上がったら売りと判断します。

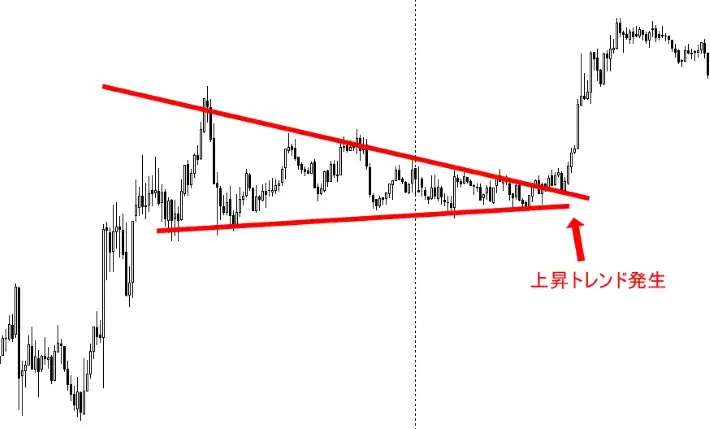

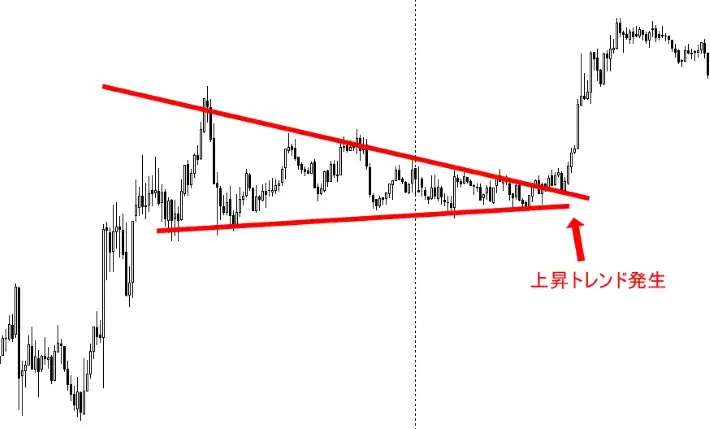

三角持ち合い(トレンド系)

三角持ち合いとは、相場が徐々に狭まっていき上下どちらかの方向に行く場合によく起こる形になります。

三角持ち合いの終わったあとに、トレンドが発生することがよくあるためその終わりを狙ってトレードしていくことが重要になります。

終わった後はトレンドの流れに沿った方向に移動することが多いですが、三角持ち合いはダマシの動きが多いことでも有名です。

三角持ち合いが終わって、流れにそってエントリーしたと思ったら反対方向に行ってしまうこともよくあります。

慣れないうちはダマシに引っかかってしまうことも多いですが、何度も見ていくうちに勝てるようになっていきますので徐々に使いこなせるように

三尊(トレンド系)

三尊はトレンドが転換する際のシグナルとして出てくることが多いです。

ずっと上昇だったのに、この三尊が見られれば上昇トレンドの終わりを意味している場合があります。

ただし使うまでにはそれまでのトレンドの勢いなどを、しっかり考慮していく必要があるわよ!

それは要注意ね!

トレンドの勢いが強いときに三尊が見えても、トレンドの勢いに飲まれてそのままトレンド継続になることがあります。

効果的に使うにはしっかり環境認識と併用して利用していきましょう!

また三尊は非常に分かりやすい形が故に、チャートのどこもかしこも三尊だらけに見えてしまうことがあります。

慣れていない方や始めたばかりの方は、その部分に気をつけていきましょう。

一目均衡表

一目均衡表は、日本で開発された分析手法で雲をチャート上に表示させ、相場の強弱を知る方法になります。

現在でも、世界中のトレーダーに利用され続けている有名な手法です。

雲が実線の上にある場合は売りの力が強いことを示し、反対に実線の下にある場合は買いの力が強いことを示しています。

また、雲の中に実線が入っている場合は方向感なしと判断します。

使い方は移動平均線と似ていますが、雲はより視覚的に分かりやすいため初心者にも使いやすいのが特徴です。

雲を抜けて反対側に行くと、その方向がトレンドになる可能性が非常に高くなります。

また、雲と実線がねじれてくるとトレンド転換と見ることもできます。

このように様々な用途に対応しているため、ぜひおすすめしたい分析方法になります。

フィボナッチ・リトレースメント

フィボナッチ・リトレースメントは、フィボナッチ数列をもとにしたインジケータになります。

これを利用することで、トレンド相場における押目や戻り目がどこで効きそうなのかが分かるのです!

フィボナッチ・リトレースメントは基本的に実線部分の直線に当てて、利用するのですが、その中でもよく利用される数値は23.6、38.2、50.0、61.8、100の数値が利用されることが多いです。

トレンドの押目の場合、これらの数値のどれかが効いていることがよくあります。それを見つけることで、順張りのトレードをすることができます。

特に38.2と50,61.8は押し目や戻り目の目安としてよく効きます。

この61.8のラインを越えてしまうとトレンドの転換を疑う可能性もあるから、把握しておいてね

61.8ですね!絶対に覚えておきます

プラットフォームに元から入っていることが多いので、使ってみてください。

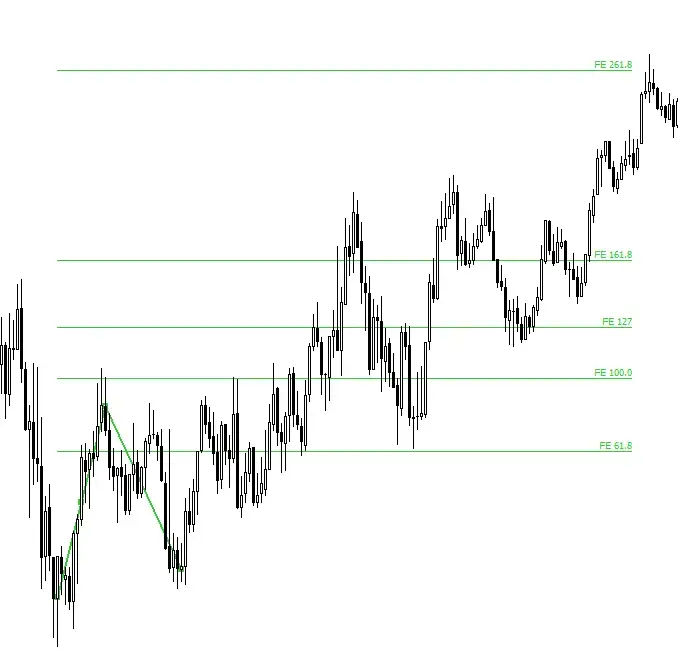

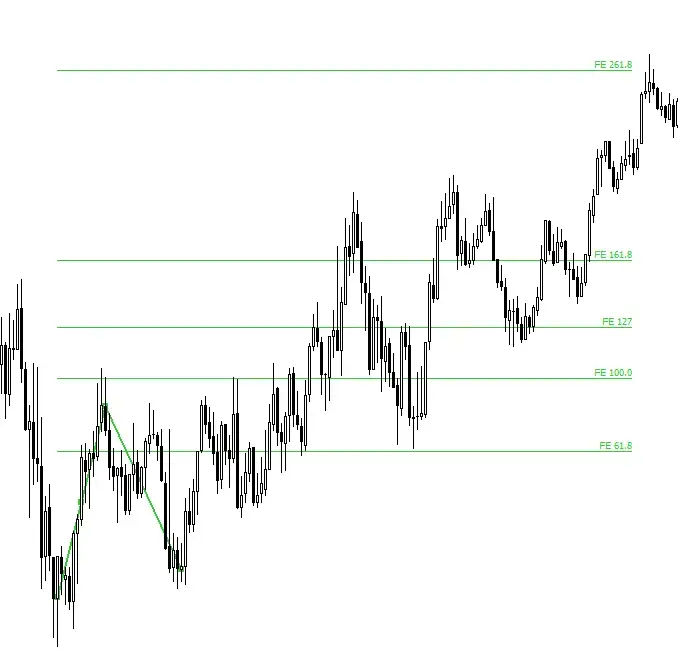

フィボナッチ・エクスパンション

フィボナッチ・エクスパンションも、フィボナッチ数列をもとにしたインジケータになります。

リトレースメントとは異なり、チャートの山部分に当てて利用します。

主な使い方は、相場がこの状態から伸びていった場合にどこまで行きそうなのかを示してくれます。

使われる数値は50、100、127、161.8、261.8がよく利用されます。

順張りで使うというよりも、逆張りのトレードで使われることが多いです。

数値がよく効くような相場であれば、非常に強い効果を発揮するぞっ!

しかし、勢いが強い場合には数値が効かないことも多々あるので、絶対効くと考えて利用すると痛い目みるかもしれません。

あくまで補助的な使い方をおすすめします。

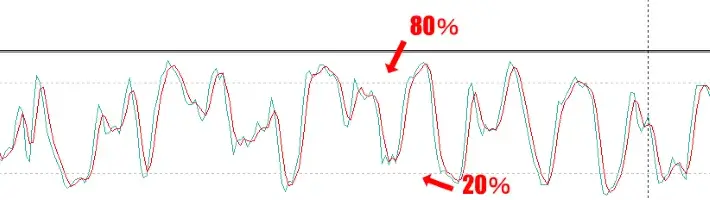

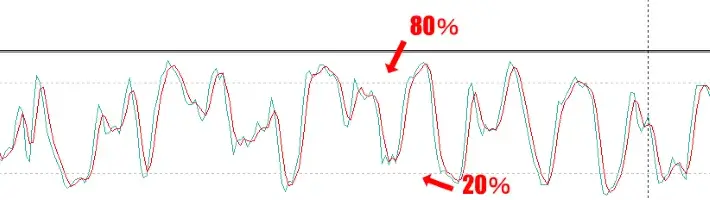

ストキャスティクス(オシレーター系)

ストキャスティクスを利用した分析方法は、レンジ相場などのオシレーター系で非常に効果を発揮します。

ストキャスティクスは相場が買われすぎか、売られすぎなのかを示してくれます。

80%以上で買われすぎ、20%以下で売られすぎと判定されますので、これを利用すると相場の上限・下限を見極めやすくなるため、レンジ相場などでの取引が非常にしやすくなります。

トレンド相場においては、トレンドの行き過ぎた部分や押目などの目安として使うことができます。

ストキャスティクスに似たものに、RSIというものもあります。

こちらは70%以上で買われすぎ、30%以下で売られすぎを示します。

ほとんど使い方は同じですので、気に入った方を利用すれば問題ないでしょう。

テクニカル分析をする時の注意点

テクニカル分析は非常に有効な分析方法で、相場の見通しを立てるのに役立つため、多くのトレーダーが取り入れていますが、使う際には気を付けておきたいこともあります

メリットに注目するだけでなく、このような注意点もしっかりと意識しておきましょう。

客観的な分析が必要になる

テクニカル分析には、客観的な分析が必要不可欠になります。

テクニカル分析をするうえで、「自身のこうなって欲しい」「ここから上がるだろう」といった願望や思い込みが入ると、正確に相場分析ができなくなります。

相場分析を正確に行っていくには、まず自分の考えから入るのではなく相場の動きを様々な分析方法で考察し、その分析の結果からシナリオを立てていく必要があるのです。

正確な相場分析をもとにしたテクニカル分析をすることで、正しい判断が行えるようになります。

反対に、自分の主観が入ったシナリオだと相場と違う視点が入った状態になるので、勝つのは難しくなってしまうでしょう。

すべて予測できる訳ではない

テクニカル分析は、正しく分析手法を使ってチャートパターン通りにすべて推移していけば理論的に全勝できます。

しかし、実際に全勝しているような方は世の中いませんよね。

その理由が、チャートの不確かな動きのせいによるものなのです。

チャートは予測していた動き通りにいけば良いのですが、トレーダーが予測することもできないような動きをすることがあります。

これは、指標発表のときや要人発言、世界の経済状況、大手投資機関の働きかけ等々の原因によるものです。

それらの外部要因をチャートだけで把握するのは不可能です。

ですので、テクニカル分析だけでなく、ファンダメンタル分析もしっかり取り入れていくことが大切です。

ダマシに気を付ける

テクニカル分析で読み取れるサインは絶対的に正しいわけではなく、しばしば「ダマシ」と呼ばれる誤ったサインが表れる場合もあります。

例えば移動平均線では「ゴールデンクロスが出ると買いサイン」「デッドクロスが出ると売りサイン」とされますが、これらが誤ったサインとなることもあります。

その原因として、これら2つのサインは予想がしやすいため、相場の裏をかいて利益を獲得しようという流れがあることが挙げられます。

相場の裏をかいてやろうなんて輩がいるからな~

ゴールデンクロスが出る前に買っておき、ゴールデンクロスが発生した後に売って利益を獲得しようという動きがあると、相場は一時的に下落する可能性があります。そのためゴールデンクロス発生直後に買っても逆に損失を受ける場合もあるのです。

また、相場の状況によっては各テクニカル指標が効果を発揮しにくい場合があることにも注意が必要です。

前述のように、移動平均線の場合、もち合い相場でのサインは結果的にダマシとなるパターンがあることや、RSIは大きなトレンドがあるときは有効に機能しない場合があるなど、各指標によって有効な場面とそうでない場面があります。

「ダマシ」を回避するためには、このようなテクニカル指標ごとの特徴をしっかりと理解することや、一つのテクニカル指標だけに頼らず、他のテクニカル指標やファンダメンタルなども参考にして総合的に判断することが大切です。

まとめ

今回は、テクニカル分析について詳しくまとめてきました。

テクニカル分析の手法や考え方は非常に多くあるため、どれを利用するか迷いますよね?

一気にすべて利用していくのは難しいと思うので、徐々に自分に合ったものを選んでいくと良いはずです。

テクニカル分析だけでは、相場のすべてを把握するのは難しいのでファンダメンタル分析も適宜取り入れていきましょう。

テクニカル分析をするならこの口座!

コメント